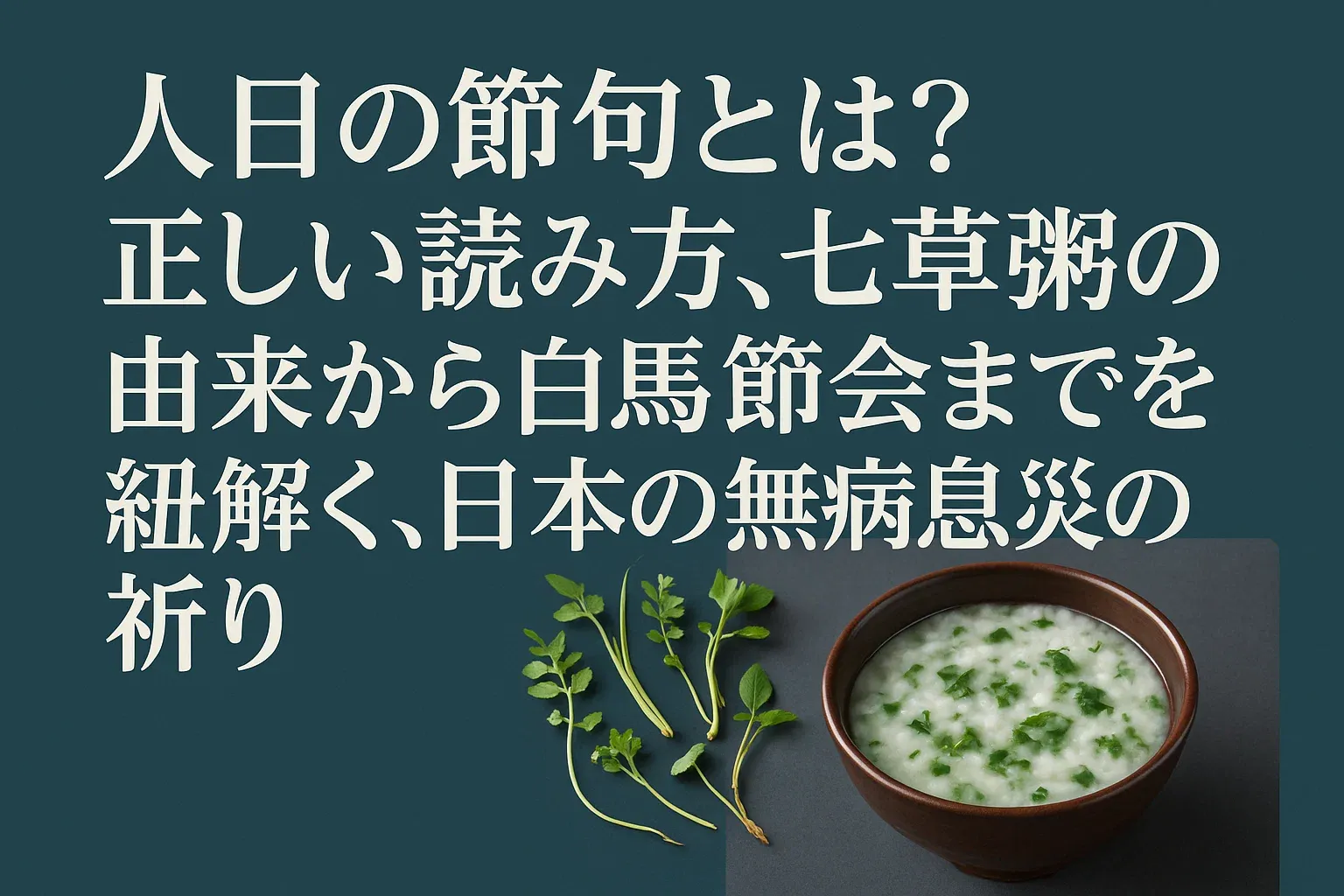

1月7日の朝、食卓にのぼる七草粥。

一年の健康を願うこの馴染み深い習慣が、実は「人日の節句(じんじつのせっく)」という、歴史ある大切な節目であることはご存知でしょうか。

なぜこの日が「人の日」と呼ばれ、七草粥が食されるようになったのか。この記事では、古代中国に遡るその起源から、宮中で行われた雅な儀式、そして七草の一つひとつに込められた願いまでを丁寧に紐解いていきます。先人たちが紡いできた無病息災への祈りの物語に触れ、次の一年をより心豊かにお過ごしください。

人日の節句とは? まずは基本を知る

まずは「人日の節句」という言葉そのものが持つ意味や、その歴史的な背景について見ていきましょう。

聞き慣れない言葉かもしれませんが、その成り立ちを知ることで、1月7日という一日がより特別な意味を持つようになります。

「人日」の正しい読み方と意味

「人日」は、「じんじつ」と読むのが正解です。文字通り「人の日」を意味し、この日は人々を大切にし、その年の安泰を願う日とされてきました。古くは「人日(ひとひ)」と和名で呼ばれることもありましたが、現在では音読みの「じんじつ」が一般的です。

この「人日の節句」は、年に5回ある「五節句」の最初の節句にあたります。節句とは、季節の変わり目となる節目の日のことで、古来より邪気が入りやすいと考えられてきました。そのため、人々は神様にお供え物をしたり、特別な行事食をいただいたりして、邪気を祓い、無病息災や豊作を祈ってきたのです。

なぜ1月7日が「人の日」なのか? – 古代中国の占いの風習

では、なぜ1月7日が「人の日」なのでしょうか。その起源は、古代中国の風習にまで遡ります。

前漢の時代(紀元前206年~8年)に成立したとされる『占書』という書物には、新年の占いの方法が記されていました。それによると、元日から日ごとに異なる生き物を当てはめて、その日の天候によって一年の吉凶を占ったとされています。

- 1月1日:鶏(とり)の日

- 1月2日:狗(いぬ)の日

- 1月3日:猪(いのしし)の日

- 1月4日:羊(ひつじ)の日

- 1月5日:牛(うし)の日

- 1月6日:馬(うま)の日

- 1月7日:人(ひと)の日

このように、1月7日が「人」にあたる日であったことから、「人日」と呼ばれるようになりました。この日には、人を犯罪者として裁くことをせず、人々を大切に扱うべき日とされていたのです。この考え方が奈良時代に日本へ伝わり、日本の文化と融合しながら独自の発展を遂げていきました。

五節句の始まり「人日の節句」

人日の節句は、先述の通り「五節句」の筆頭に位置づけられる、非常に重要な日です。五節句は、江戸幕府によって公的な式日、すなわち祝日として定められたことで、庶民の間にも広く定着しました。

- 人日の節句:1月7日(七草の節句)

- 上巳の節句:3月3日(桃の節句)

- 端午の節句:5月5日(菖蒲の節句)

- 七夕の節句:7月7日(笹の節句)

- 重陽の節句:9月9日(菊の節句)

奇数が重なる日は、陰陽思想において「陽」が極まり、転じて「陰」になりやすい、つまり不吉なことが起こりやすい日と考えられていました。そのため、これらの日をあえて「節句」として祝いの日に変え、邪気を祓う行事が行われるようになったのです。

その年の最初に行われる人日の節句は、一年間の無病息災を祈願する上で最も大切な節目とされていました。この日に七草粥をいただく習慣は、まさにその祈りの心が形となったものなのです。

人日の節句の要「七草粥」を深く味わう

人日の節句の中心的な行事食といえば、やはり「七草粥」です。この一椀のお粥には、単なる食事以上の、先人たちの深い知恵と願いが込められています。

なぜ七草粥を食べるのか?その由来と目的

1月7日に七草粥を食べる習慣には、大きく分けて三つの目的があると考えられています。

一つ目は、お正月の疲れた胃を休めるという、非常に実用的な目的です。お正月には、おせち料理やお餅、お酒など、ご馳走をいただく機会が多くなります。七草粥は、こうしたご馳走続きで疲れた胃腸を優しくいたわり、体を整えるための、まさに先人の知恵と言えるでしょう。

二つ目は、冬の間に不足しがちな栄養を補給するという目的です。かつて冬は青菜が少なく、ビタミン類が不足しがちな季節でした。雪の間から力強く芽吹く若菜をいただくことは、体に新鮮な栄養を取り入れ、活力を与えるための合理的な方法でもあったのです。

そして三つ目は、若菜の生命力をいただくことで邪気を祓い、一年の無病息災を願うという、精神的な目的です。古来、若菜摘みは年の初めに行われる神聖な行事でした。厳しい冬を乗り越えて芽吹く若々しい生命力を体内に取り込むことで、あらゆる災いを退け、健やかに一年を過ごせると信じられていたのです。

春の七草、すべて言えますか?それぞれの名前と意味

七草粥に使われる「春の七草」は、リズミカルな歌で覚えた方も多いかもしれません。それぞれに縁起の良い意味が込められており、それを知ることで、お粥をいただく時間がより味わい深いものになります。

- 芹(せり):すくすくと育つ様子から。「競り勝つ」という言葉に繋がり、勝負運を願う意味が込められています。

- 薺(なずな):撫でて汚れを祓う、という意味を持ちます。「ぺんぺん草」の名でも親しまれ、かつては薬草としても重宝されました。

- 御形(ごぎょう):「仏の体」を意味する縁起の良い名前です。母子草(ははこぐさ)とも呼ばれ、古くは草餅の材料としても使われていました。

- 繁縷(はこべら):「繁栄がはびこる」に通じ、子孫繁栄を願う意味があります。こちらも古くから民間薬として親しまれてきました。

- 仏の座(ほとけのざ):葉の形が仏様の蓮華座に似ていることから名付けられました。現在の標準和名ではコオニタビラコを指します。

- 菘(すずな):現在のカブ(蕪)のことです。「神を呼ぶ鈴」に見立てられ、縁起物とされました。

- 蘿蔔(すずしろ):現在のダイコン(大根)です。その純白さから「汚れのない清白さ」を表し、消化を助ける働きもあります。

これら七つの若菜を刻んでお粥に入れることで、その生命力と縁起の良さを丸ごといただこうとしたのです。

七草粥はいつから始まった?歴史を紐解く

七草粥の風習の源流もまた、中国にあります。唐の時代、人日の日に「七種菜羹(しちしゅさいこう)」という、七種類の若菜を入れたとろみのある汁物を食べて、無病息災を願う風習がありました。

これが日本に伝わり、平安時代の宮中行事として取り入れられます。『延喜式』などの書物にも、人日の節句に関する記述が見られます。当初は貴族社会の行事でしたが、鎌倉時代から室町時代にかけて武家社会にも広まり、やがて江戸時代には幕府が五節句を定めたことで、庶民の間にも広く定着していきました。

当初は米、粟、黍(きび)、稗(ひえ)、みの、胡麻、小豆の「七穀」を入れたお粥であったという説もありますが、時代と共に生命力あふれる「七草」を入れる形が一般的になったと考えられています。日本の豊かな自然観と、先人たちの健康への願いが融合し、現代にまで続く美しい食文化として根付いているのです。

「和めぐり」ならではの視点 – 人日の節句と宮中の儀式

人日の節句は、庶民が七草粥で無病息災を願う日であったと同時に、宮中では国の安寧を祈る荘厳な儀式が執り行われる日でもありました。その代表格が「白馬節会(あおうまのせちえ)」です。

もう一つの人日「白馬節会(あおうまのせちえ)」とは

白馬節会は、年の初めに天皇が左右の馬寮(めりょう)から引き出された白馬を覧る(ご覧になる)儀式です。通常、豊楽院や後には紫宸殿の庭で行われ、その年の邪気を祓い、五穀豊穣と国民の安寧を祈願する、非常に重要な宮中行事でした。

年の初めに若々しく生命力に満ちた白馬を見ることは、縁起が良いだけでなく、その年のあらゆる邪気を祓う力があると信じられていました。平安時代の貴族たちは、この儀式を心待ちにしていたことでしょう。その様子は、『枕草子』や『源氏物語』といった古典文学の中にも描かれており、当時の華やかな情景を今に伝えています。

「白馬」が「青馬」と書かれる理由

ここで一つの疑問が浮かびます。なぜ「白い馬」を見る儀式が、「青い馬」と書く「白馬(あおうま)節会」と呼ばれるのでしょうか。これには諸説あります。

一つは、古代日本の色彩感覚に由来するという説です。古語の「あお」は、緑や藍だけでなく、灰色や黒、さらには白までも含む、非常に広い範囲の色を指す言葉でした。現代の「青信号」が実際には緑色であるのと同じ理屈です。そのため、白馬を「あおうま」と呼んだと考えられています。

もう一つは、陰陽五行説に基づいた考え方です。春は「青春」という言葉があるように、五行では「青(緑)」に配当されます。年の初め、つまり新春に行われるこの儀式に、春を象徴する「青」の字を当てたという説です。当初は実際に青みがかった黒馬(青馬)が用いられていたものが、後に邪気を祓う力が強いとされる白馬に代わっていった、という変遷も考えられています。

いずれにせよ、「あおうま」という言葉の響きと文字には、深い文化的な背景が隠されているのです。

庶民の七草粥と宮中の儀式の繋がり

庶民が食す「七草粥」と、宮中で行われる「白馬節会」。一見すると全く異なる行事のように思えますが、その根底に流れる祈りの心は同じです。

庶民は、厳しい冬を越えて芽吹く身近な自然の象徴である「若菜」に、その年の無病息災と生命力の再生を託しました。一方、宮中では、神聖で力強い生命の象徴である「白馬」に、国家の安寧と邪気退散の願いを込めたのです。

対象こそ違えど、どちらも年の初めという特別な節目に、新しい生命の力にあやかって邪気を祓い、健やかな一年を過ごしたいと願う、日本人の普遍的な祈りの形と言うことができるでしょう。

人日の節句に祈る無病息災

このように、人日の節句は、宮中から庶民まで、身分を問わず人々が健やかな一年を願った大切な日でした。現代の私たちも、1月7日に七草粥をいただくことで、この古くからの祈りの輪に加わることができます。

それは、単に季節の行事をなぞるだけでなく、ご馳走続きの体をいたわり、自然の恵みに感謝し、自分自身や大切な人々の健康を静かに願う、心豊かな時間となるはずです。人日の節句のような季節の節目には、日本各地の神社仏閣で様々な神事や祭事が行われます。古くからの風習に触れ、祈りの心を感じる旅に出てみるのも良いでしょう。この日にこそ、健やかな一年への祈りを新たにしてみてはいかがでしょうか。

健やかな一年への祈りを、未来へ

人日の節句、そして七草粥の習慣。それは、古代中国の思想に源流を持ちながら、日本の風土と人々の暮らしの中で育まれてきた、無病息災への祈りの結晶です。

疲れた胃腸を休めるという生活の知恵。厳しい自然の中から生命力を見出し、それをいただくという自然観。そして、年の初めに人々の安寧を願うという共同体の祈り。この節句には、現代の私たちが忘れがちな、しかし大切にすべき精神が豊かに息づいています。

一年の計は元旦にあり、と言いますが、人日の節句は、その計画を健やかに遂行するための、心と体の準備を整える日と言えるのかもしれません。

この記事を通して、「人日の節句」が皆様にとって、単なる年中行事から、先人たちの知恵と祈りに満ちた特別な一日に変われば、これに勝る喜びはありません。

皆様のこの一年が、健やかで幸多きものでありますよう、心よりお祈り申し上げます。