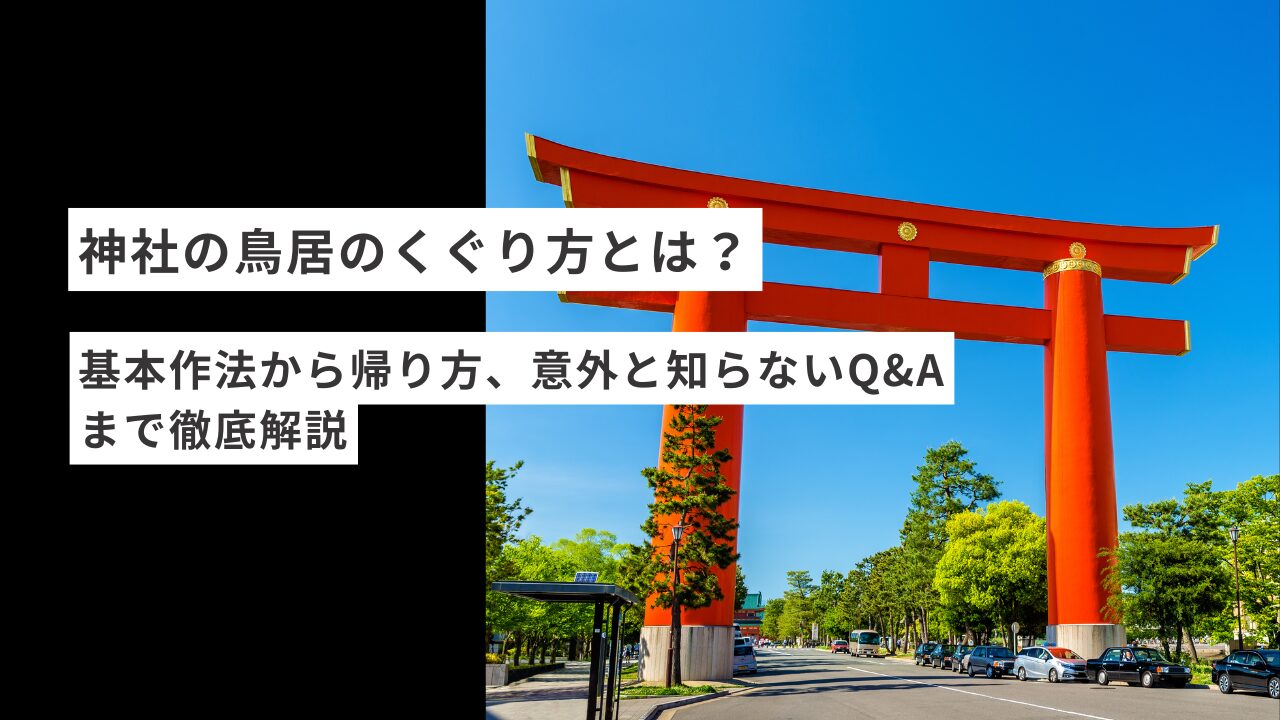

神社を訪れる際、何気なくくぐっている「鳥居」。

実は、神様が鎮座する神聖な領域への入り口であり、そこには敬意を表すための作法が存在します。正しいくぐり方を知ることは、神様とのご縁をより深く、丁寧なものにしてくれるでしょう。

この記事では、今さら人には聞けない鳥居の基本作法から、帰り方、複数の鳥居がある場合の対処法、気になる疑問まで、神社参拝がより心豊かな体験になる知識を、プロの視点から分かりやすく解説します。

鳥居の意味とは?神社の入り口が持つ神聖な役割

そもそも、鳥居とはどのような意味を持つのでしょうか。

鳥居は、私たちが暮らす「俗世」と、神様がいらっしゃる神聖な「神域」とを区別する境界線に立てられた、いわば神域への「門」です。その語源は「通り入る」が転じたという説や、神の使いである鶏が止まる木「鶏居」から来たという説など諸説ありますが、いずれにせよ神社のシンボルとして神聖視されてきました。

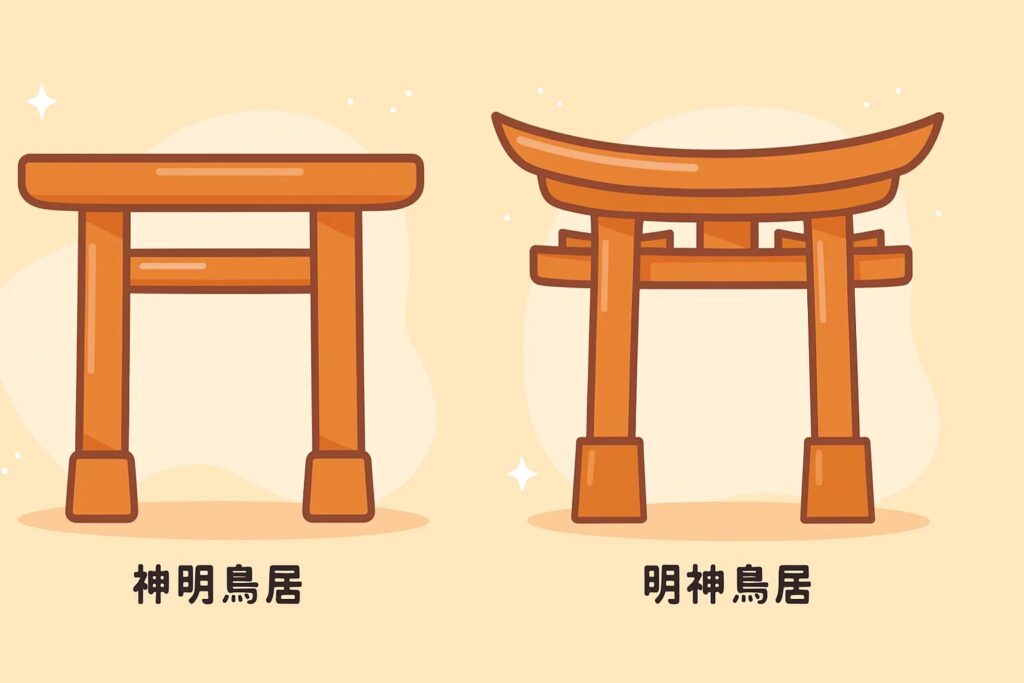

鳥居をくぐるということは、単に敷地内に入るのではなく、「神様の領域にお邪魔させていただきます」というご挨拶を意味します。この心構えを持つことが、正しい作法を実践する上での第一歩となります。鳥居の形には、柱や上の横木(笠木・島木)の形状によって「神明(しんめい)鳥居」や「明神(みょうじん)鳥居」など、様々な種類があります。神社の御祭神や由緒によって異なる鳥居の形に注目してみるのも、参拝の楽しみの一つと言えるでしょう。

なぜ鳥居をくぐる前に一礼するのか

鳥居の前で一礼するのは、目上の方のお宅を訪問する際に玄関先で「失礼します」と挨拶するのと同じ礼儀です。神域に入る前に、まずは鳥居の手前で一度立ち止まり、衣服の乱れなどを整え、心を落ち着かせます。そして、社殿の方角に向かって、敬意を込めて深くお辞儀(一揖・いちゆう)をします。この一礼は、神様への敬意と、これから神聖な場所に入らせていただくという謙虚な気持ちの表れなのです。

【基本の作法】鳥居の正しいくぐり方

鳥居の意味と一礼の重要性を理解したところで、具体的な正しいくぐり方の手順を見ていきましょう。一連の流れを身につけることで、どんな神社でも自信を持って参拝できるようになります。

【図解提案:鳥居のくぐり方の流れをステップごとに示したイラスト(一礼→足の運び→参道を進む)】

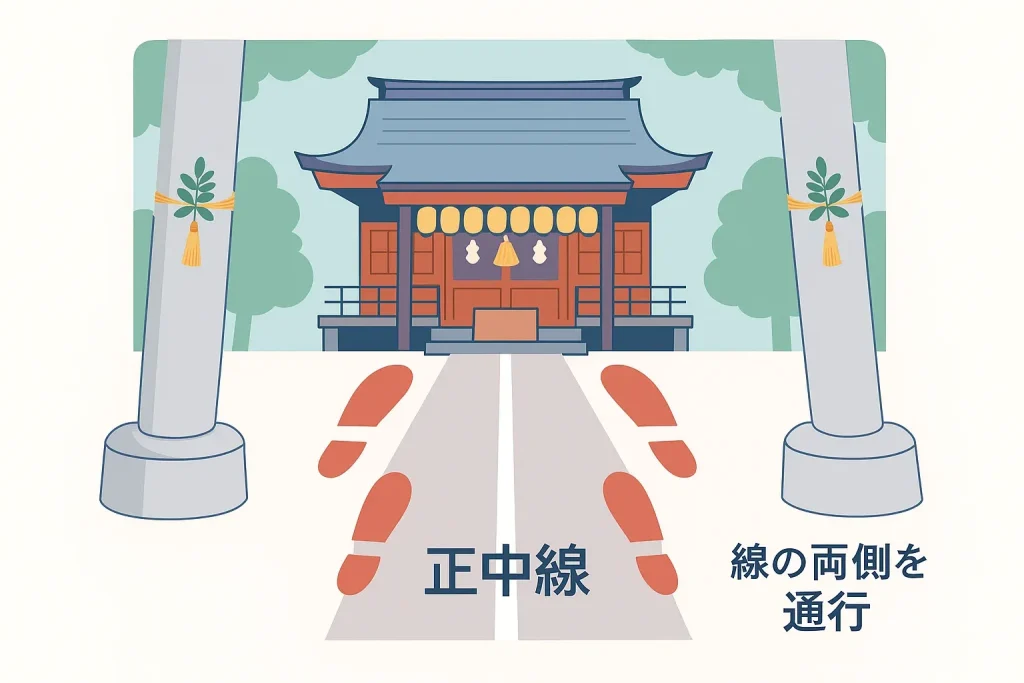

参道の中央は避けて進む「正中」への配慮

鳥居をくぐる際、そしてその先の参道を歩く際に最も重要な作法が「中央を避ける」ということです。参道の真ん中は「正中(せいちゅう)」と呼ばれ、神様が通る道であるとされています。そのため、我々人間が正々堂々とその真ん中を歩くことは、神様の通り道を塞ぐ無礼な行為と考えられています。

鳥居をくぐる際は、必然的に左右どちらかの端に寄ることになります。参道を歩く際も、常に端を歩くことを心がけましょう。もし、手水舎などで参道を横切らなければならない場合は、正中を横切る際に軽く頭を下げるか、中央で一度社殿の方に向き直って一礼してから進むと、より丁寧な作法となります。

くぐる足はどちらから?神様への敬意を示す足運び

鳥居をくぐる際に、どちらの足から踏み出すかという作法も存在します。これは、神様の通り道である「正中」に対してお尻を向けない、という配慮から来ています。

一般的には、正中から遠い方の足(外側の足)から踏み出すのが良いとされています。

- 鳥居の左側を通る場合 → 左足から

- 鳥居の右側を通る場合 → 右足から

このようにすることで、自然と体が少し内側(社殿側)を向き、正中に背を向けることなく神域に入ることができます。神社によっては「左足から」と決められている場合もありますが、基本的には「外側の足から」と覚えておけば間違いありません。これはあくまで丁寧な作法であり、厳格な決まりではありませんが、知っておくとより一層敬意のこもった参拝ができます。

帰る時の作法も忘れずに。境内を出る際の一礼

参拝を終え、境内から出る際の作法も行きと同様に重要です。俗世に戻る際も、神様への感謝を忘れないようにしましょう。

帰りは、鳥居をくぐった後に、社殿の方へ振り返り、行きと同じように一礼します。これは、「お邪魔いたしました。ありがとうございました」という感謝の気持ちを表す作法です。境内を出る最後の瞬間まで、敬意を払い続けることが大切です。

振り返る際も、正中に背を向けないよう、体の向きに少し配慮するとより美しい所作になります。例えば、参道の左側を歩いてきたなら左回り(体の正面が常に中央を向くように)で振り返る、といった具合です。

【シーン別】こんな時どうする?鳥居のくぐり方Q&A

基本的な作法は理解できても、実際に神社に行くと「こんな時はどうすれば?」と迷う場面が出てくるものです。ここでは、サジェストキーワードにも見られるような、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

Q1. 複数の鳥居がある場合は?全部くぐるべき?

大きな神社などでは、入り口の「一の鳥居」から始まり、「二の鳥居」「三の鳥居」と、社殿までに複数の鳥居が立っていることがあります。このような場合、原則として全ての鳥居をくぐるのが正式な参拝ルートです。

それぞれの鳥居が神域の結界を示しているため、一つひとつを通過するごとに、より神聖な空間へ入っていくことになります。したがって、くぐるたびに立ち止まり、一礼するのが丁寧な作法です。ただし、時間の都合や体力的な問題がある場合は、無理をする必要はありません。大切なのは、くぐる鳥居一つひとつに対して敬意を払う心です。

京都の伏見稲荷大社のように、数えきれないほどの鳥居(千本鳥居)が続く場合は、最初の鳥居と最後の鳥居で一礼し、道中は感謝の気持ちを持って進むと良いでしょう。

Q2. 初詣やお祭りで混雑している時はどうすれば?

初詣やお祭りの際は、大変な混雑で立ち止まって一礼したり、参道の端を歩いたりすることが難しい場合があります。そのような状況では、無理に作法にこだわって周りの人の迷惑になるのは本末転倒です。

安全を最優先し、流れに沿って進みましょう。その際も、心の中で神様にご挨拶と感謝の気持ちを念じ、軽く会釈するだけでも構いません。形式よりも、敬意を払う「心」が最も重要です。周りの状況をよく見て、臨機応変に対応することが大切です。

Q3. 鳥居をくぐる時、性別(男女)で違いはある?

鳥居のくぐり方や参拝の作法において、性別による違いは基本的にありません。男性も女性も、これまで解説してきた作法に則って参拝すれば問題ありません。一部で「男性は左足から、女性は右足から」といった説も聞かれますが、これは一般的な作法ではなく、特定の地域や流派の教えである可能性が高いです。神道において左側が神聖とされる「左上位」の考え方はありますが、参拝の作法として男女で足の運びを分ける決まりは一般的にはありません。

Q4. 車で鳥居をくぐる場合はどうしたらいい?

駐車場が境内にある神社など、車に乗ったまま鳥居をくぐるケースもあります。この場合、運転者は鳥居の手前で一度停止し、心の中で一礼(黙礼)してから通過するのが望ましいでしょう。同乗者も同様に、頭を少し下げて敬意を表します。車を降りた後、改めて社殿の方に向かって一礼するとより丁寧です。物理的にお辞儀はできなくても、心の中で敬意を払うことが大切です。

Q5. うっかり真ん中を歩いてしまったら?

作法を知らずに、あるいはうっかり参道の真ん中(正中)を歩いてしまった場合でも、過度に気にする必要はありません。神様は決して罰を与えるような狭量な存在ではないでしょう。

大切なのは、間違いに気づいた時点ですぐに端に寄り、非礼を詫びる気持ちを持つことです。作法を知り、次から実践しようと心がける謙虚な姿勢こそが尊ばれます。作法は神様への敬意の表現方法の一つであり、完璧にこなすことだけが目的ではありません。

作法は敬意の表れ。心を込めて神様にご挨拶を

今回は、神社の鳥居の正しいくぐり方について、その意味から具体的な手順、様々な疑問に至るまで詳しく解説しました。

鳥居をくぐる前の一礼、正中を避けて外側の足から踏み出すこと、そして帰る際にも感謝の一礼を忘れないこと。これらの一つひとつの作法は、形式的なルールではなく、目には見えない神様への敬意と感謝の気持ちを形にした、日本の美しい伝統文化です。

すべての作法を完璧にこなすことよりも、心を込めて神様にご挨拶することが何よりも大切です。この記事で得た知識が、あなたの今後の神社参拝をより深く、心豊かなものにする一助となれば幸いです。

ぜひ、次の休日にでも、清々しい気持ちで近所の神社へ足を運んでみてはいかがでしょうか。鳥居をくぐるその一歩から、新たな気持ちで神様とのご縁を結んでみてください。

出典情報について 本記事で解説している参拝作法は、神社本庁のウェブサイトや各神社の公式案内で示されている一般的な作法に基づいています。ただし、神社によっては独自の伝統や作法が存在する場合もありますので、現地の案内に従うことを推奨いたします。